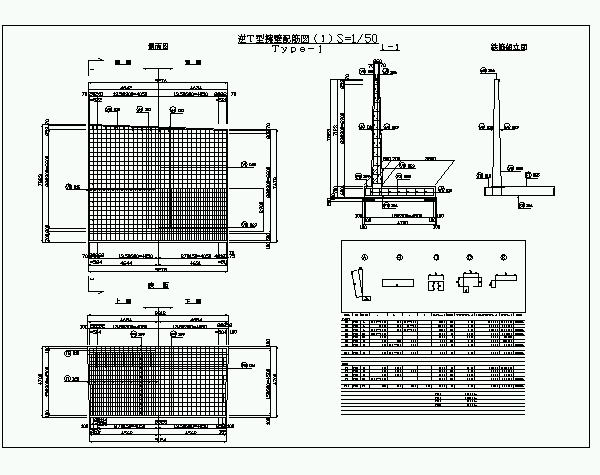

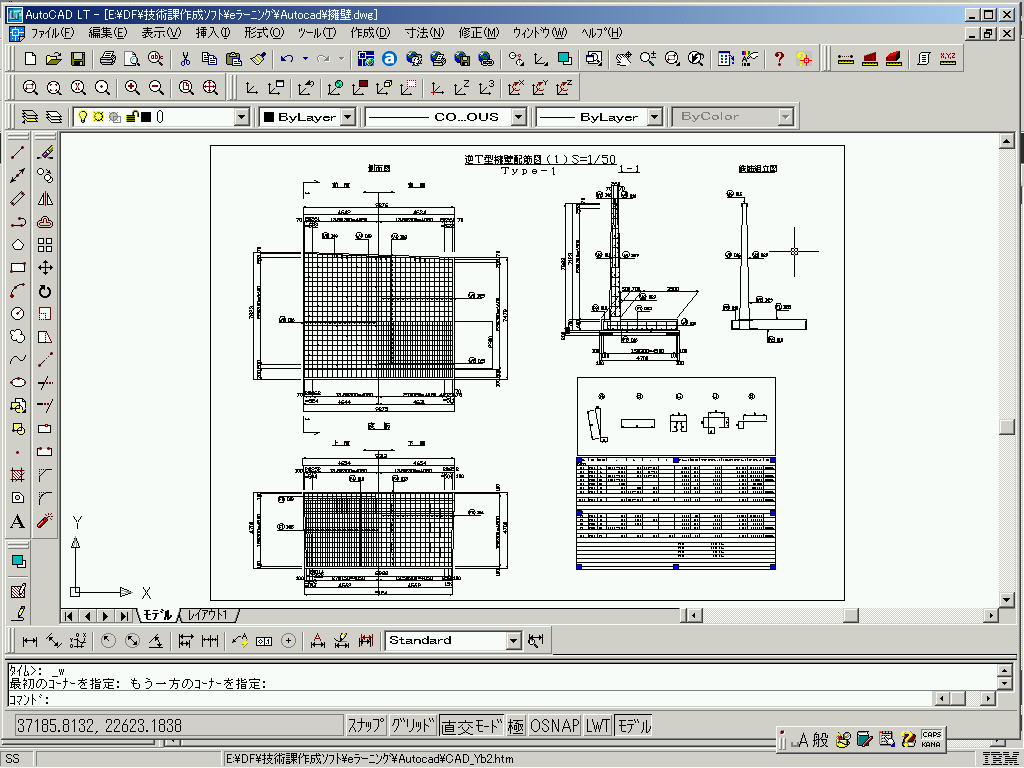

b-2)配筋図面の作成

b-2-1、レイアウト

上の図面を参考とし、作成する図面のレイアウトを考え、図面枠サイズ、縮尺を決定し図面枠フォルダより使用するファイルを呼び出します。

b-2-2、各図面の作成

・各図面をそれぞれ作成する。

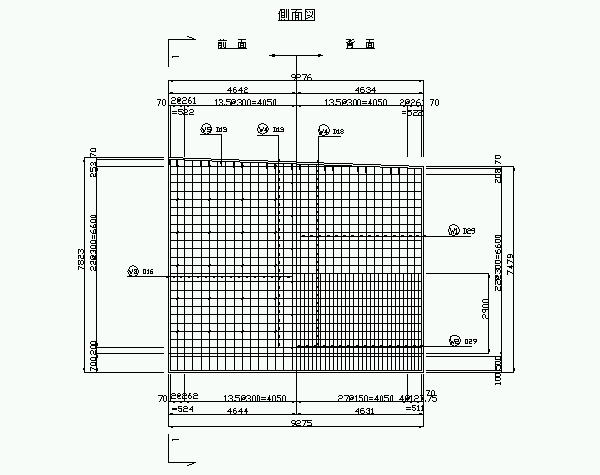

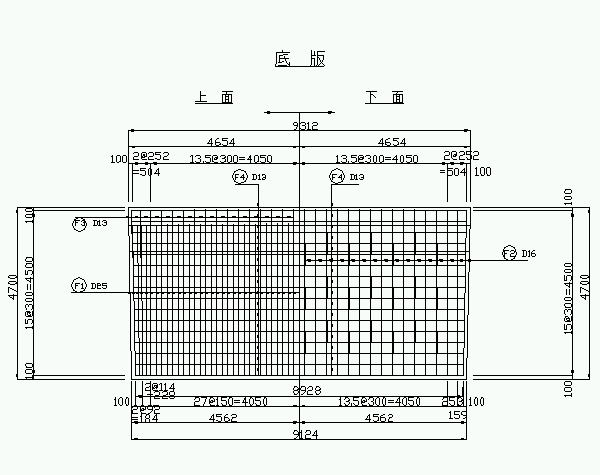

・側面図は、壁の配筋が前面と背面で異なるため側面を半分に分けてそれぞれを描きます。また、底版についても上面と下面で分けて描きます。

・鉄筋番号の旗揚げは、図面に描かれている全ての鉄筋に付けます。鉄筋の割付けの表現は、

27@150=4050

と書きます。これは、150mm間隔に28本鉄筋が入り、合計4050mmになるということです。

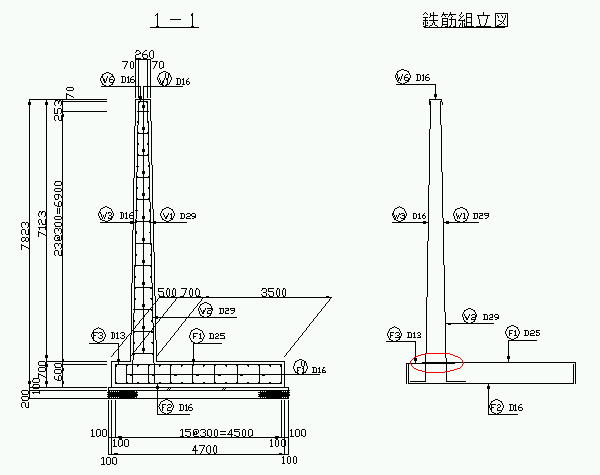

b-2-3、断面図の作成

断面図を作成したら、断面図の鉄筋部分だけをコピーして鉄筋組立図を作成します。鉄筋と鉄筋の重なる部分(ラップ長)は、そのままの離れで描くとわかりにくくなってしまうので、実際より離して描きます。通常のラップ長(下図の赤部分)は、35D(Dは使用する鉄筋の直径)です。

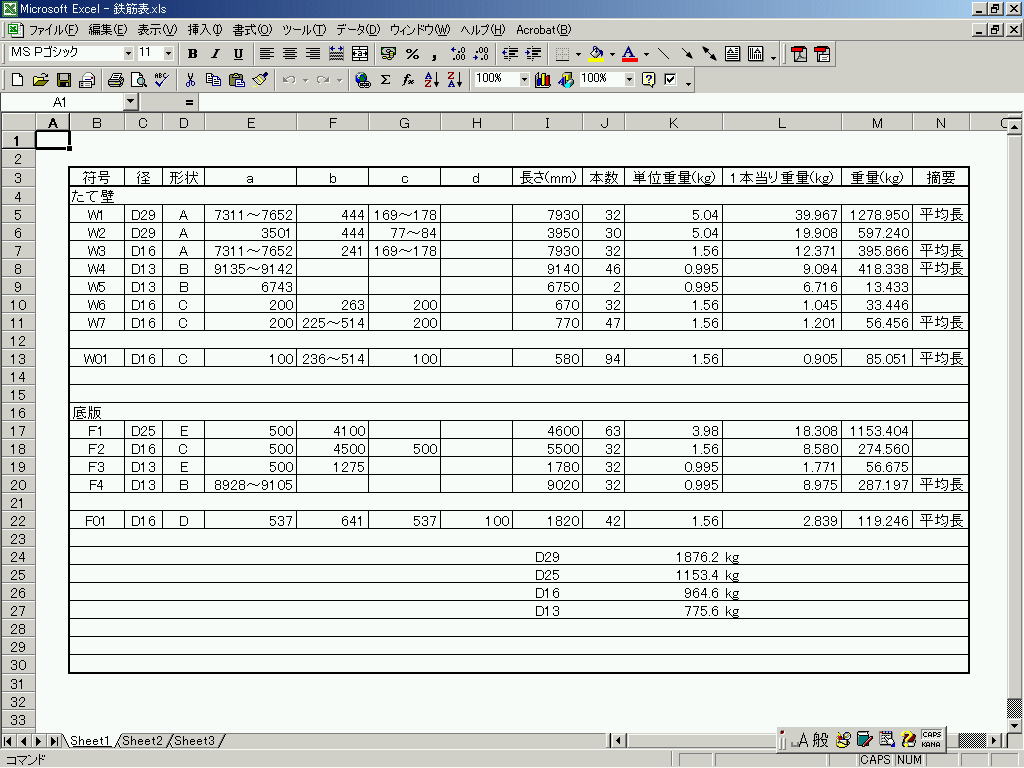

b-2-4、加工表の作成

次に鉄筋加工表を作成します。表の上側の加工凡例図は、CADで作成し、下側の表は、エクセルで作成して図面上に貼付けます。

加工凡例図は、表中の形状を現しています。凡例図の作成が終わったらエクセルを立ち上げて表を作成します。

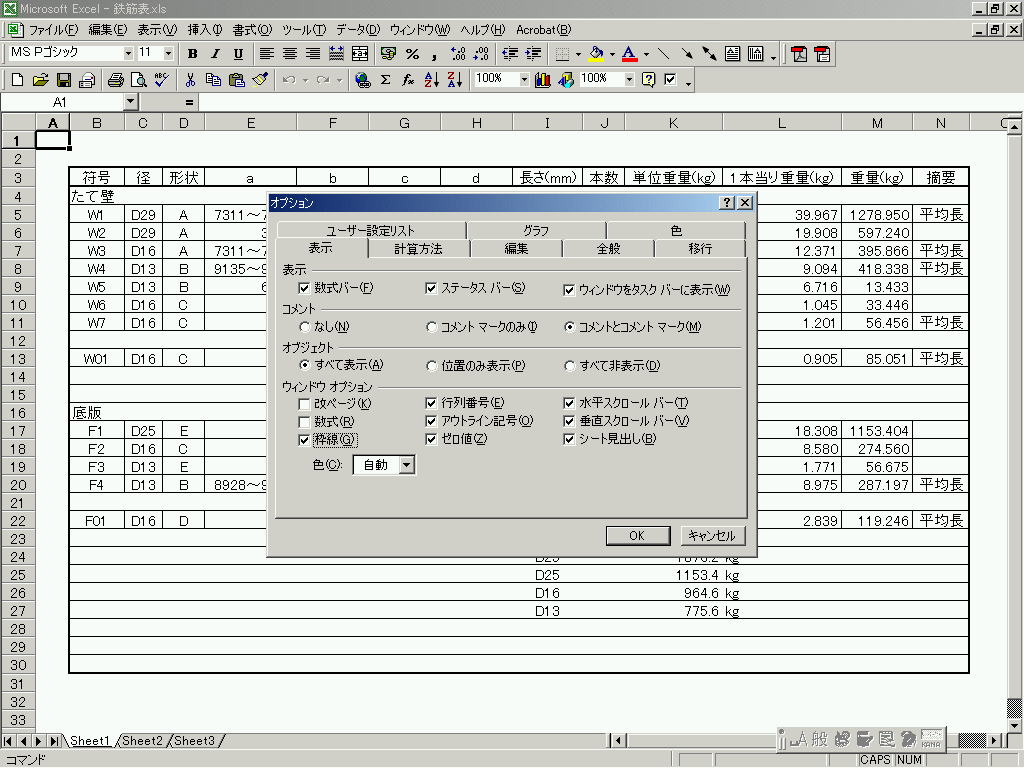

表の作成が終わったら、メニューのツール→オプションを選び、ウィンドウオプションの枠線のチュックを外してください。それができたら適当なファイル名を付けて保存してください。

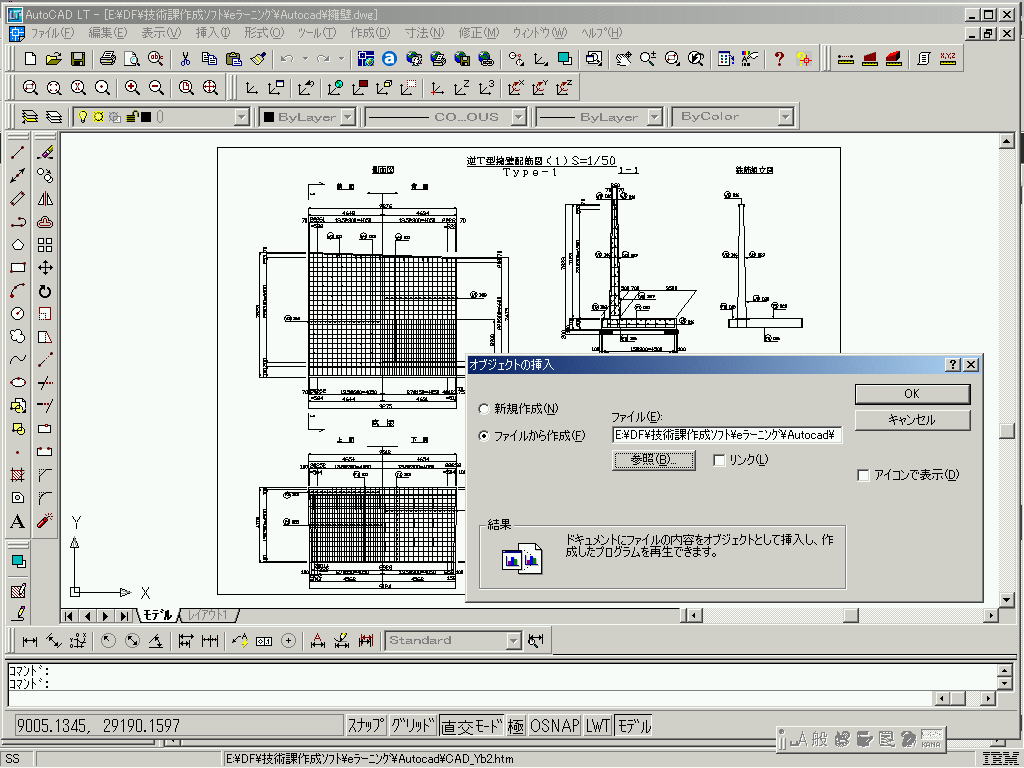

今作った表をAutoCADで読込み、図面に貼付けます。メニューの挿入→OLEオブジェクトを選びます。次にファイルから作成にチェックを入れ、参照ボタンより先ほどエクセルで作成したファイルを選びOKを押します。

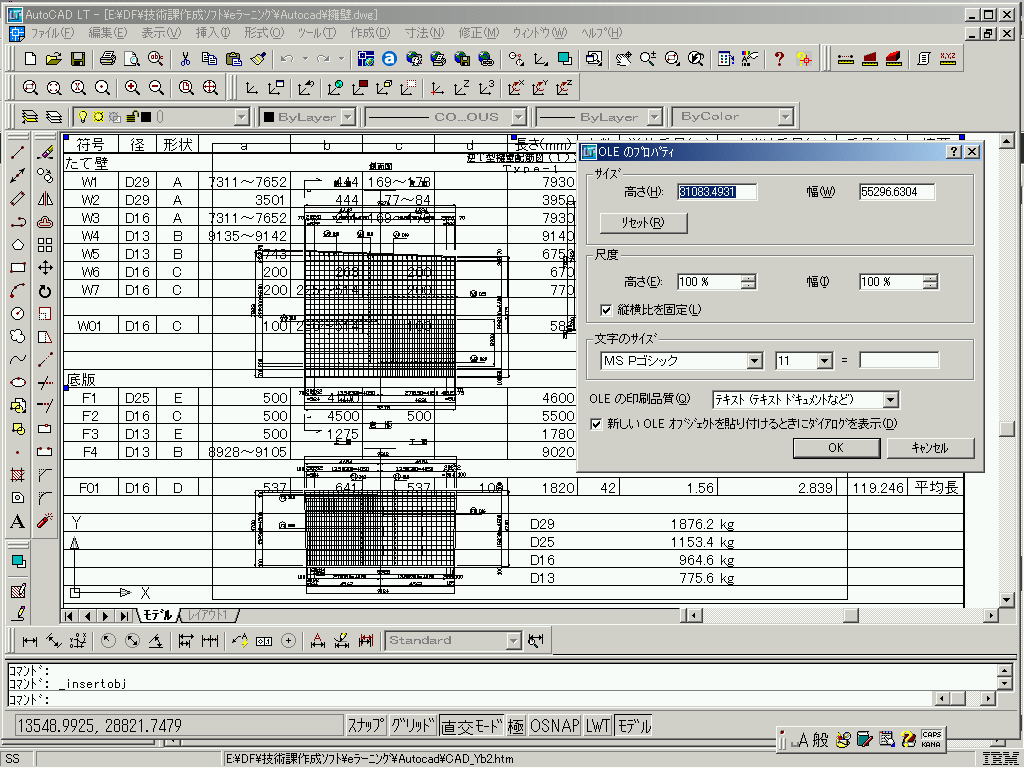

OKすると以下のOLEのプロパティが開きますが、これはOKを押して閉じてください。

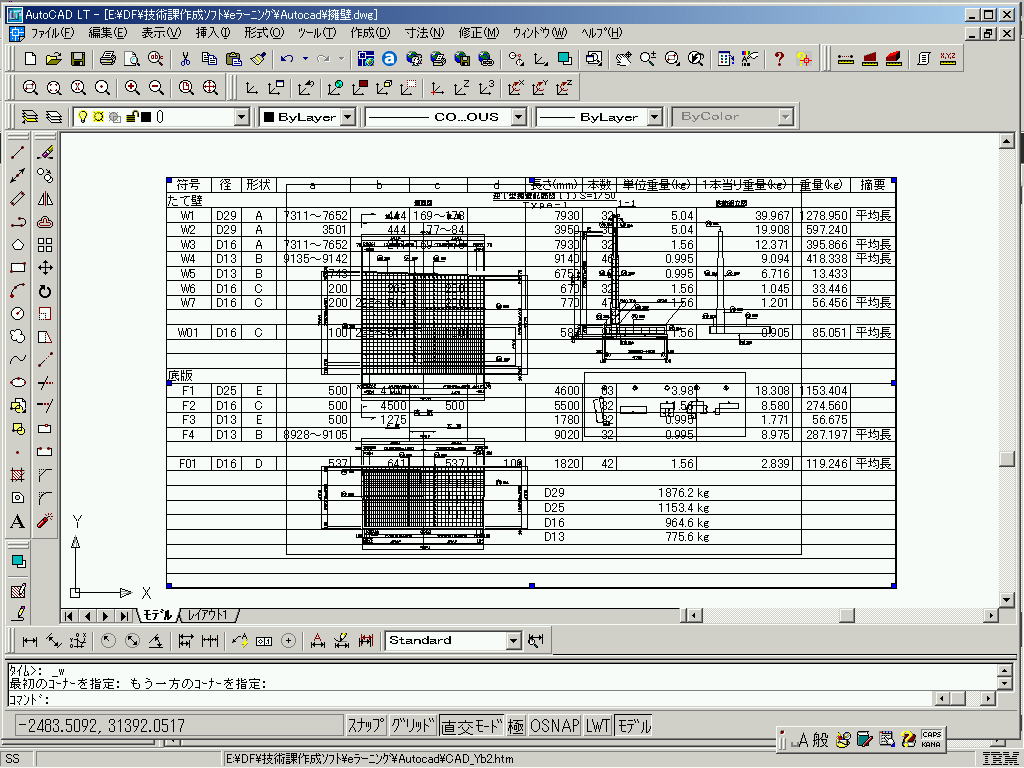

図面上に大きさの合わない状態で表が張り付きます。図面でこの表を左クリックすると選択でき、表の周りに青い点が表示されます。

この青い点にカーソルをもっていくと矢印マークになり、表の伸縮ができるようになります。これで表を適当な大きさにして、移動もこの状態でできるので凡例図の下に表を移動します。

これで加工表の作成が終わりです。保存すればこの表は、次回読込んだときにも表示されます。