丂偙偙偱偼儗儀儖丒僩儔儞僔僢僩丒僩乕僞儖僗僥乕僔儑儞偺揰専偺巇曽偵偮偄偰楍婰偟傑偟偨丅偙偙偺暥復偼埲慜偺俬俽俷偺梫椞彂偐傜堷梡偟偰偄傑偡丅

仒擔忢峴偆傋偒揰専

侾丏奜娤栚帇偵傛傞僠僃僢僋

丂丂丒墯傒偺桳柍

丂丂丒墭傟乛嶬偺桳柍

丂丂丒攋懝偺桳柍

丂丂丒儗儞僘丒僾儕僘儉偺撥傝傗墭傟偺桳柍

丂丂丒峑惓廃婜偺婜尷撪偱偁傞偐

丂丂丒奺庬婥朅娗媦傃婥朅偺堎忢偺桳柍

俀丏怗庤姶妎偵傛傞僠僃僢僋

丂丂丒僱僕偺僈僞偺桳柍

丂丂丒夞揮幉偺堎忬偺桳柍

仒庴擖傟帪丄掕婜揰専媦傃曉擺帪揰専偱峴偆惛搙偵娭偡傞應検婡婍偺揰専

侾丏儗儀儖

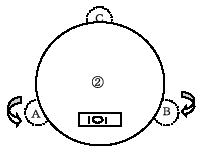

丂倎)墌宍婥朅娗丄倐)帺摦儗儀儖偺帺摦曗惓婡峔媦傃們)帇弨慄偺悈暯偑惓忢偱偁傞偐傪揰専偟傑偡丅

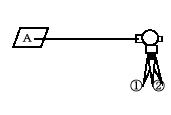

丂倎乯墌宍婥朅娗偺揰専

丂嘆 惍弨僱僕偱墌宍婥朅娗偺婥朅傪仜報偺拞墰偵擖傟傞丅

丂嘇 婍夿傪悈暯偵夞揮偝偣偨帪丄360亱慡廃偱墌宍婥朅娗偺婥朅偑仜報偺拞怱偵埵抲偡傞偙偲傪挷傋傞丅

丂倐乯帺摦儗儀儖偺帺摦曗惓婡峔偺揰専乮曗惓斖埻撪偱偁傟偽丄婍夿偑孹偄偰傕帇弨慄偑帺摦揑偵悈暯埵抲偵栠傞偙偲傪挷傋傞乯

丂嘆 惍弨僱僕偱墌宍婥朅娗偺婥朅傪仜報偺拞墰偵擖傟傞丅

丂嘇 廫帤慄偲栚昗暔傪尒側偑傜丄帇弨幉偵嬤偄惍弨僱僕傪嵍(傑偨偼塃)偵彮偟夞偡丅

惍弨僱僕傪夞偟偨屻丄廫帤慄偑偡偖偵尦偵栠傞偐傪揰専偡傞丅

丂嘊 廫帤慄偑栠傟偽惓忢丅栠傜側偄応崌偼廋棟偑昁梫丅

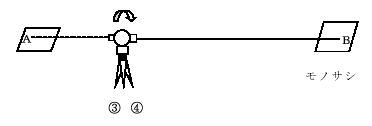

丂們乯帇弨慄偺悈暯偺揰専丂乮帇弨慄偑悈暯偱偁傞偐傪挷傋傞丅乯

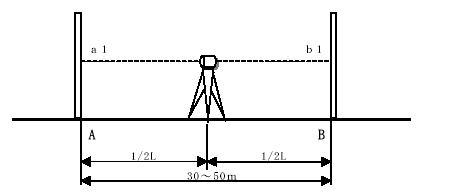

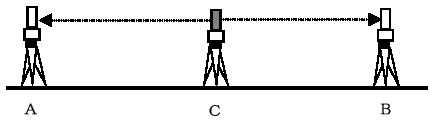

丂嘆 俁侽乣俆侽倣棧傟偨揰俙丒俛偺傎傏拞墰偱 倎1偲倐1傪撉傓丅乮壓恾乯

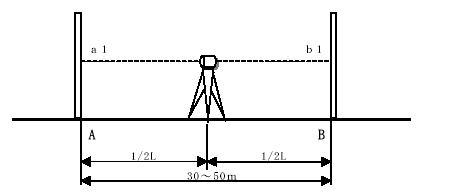

丂嘇 揰俙偐傜俀倣掱搙偺埵抲偵婍夿傪愝抲偟丄嵞傃倎2偲倐2傪撉傓丅偙偺偲偒朷墦嬀偼俛傪帇弨偟偨忬懺偵偟偰偍偔丅乮壓恾乯

丂嘊 倐2'=倎2-(倎1-倐1)傪寁嶼偟偰丄倐2'=倐2偱偁傟偽徟揰斅廫帤慄偼惓忢丅摍偟偔側偄応崌偼丄廋棟偑昁梫丅

俀乯僩儔儞僔僢僩

丂倎)墶婥朅娗丄倐)岝妛悅媴丄們)悈暯幉(墶幉)偺悈暯搙媦傃倓)帇弨慄偺悈暯幉(墶幉)偵懳偡傞捈妏偑惓忢偱偁傞偐傪揰専偟傑偡丅

丂倎乯墶婥朅娗偺揰専乮暯斦婥朅娗偺墧捈幉偵懳偡傞捈妏偺惛搙乯

丂丒婥朅娗偼徤巕乮僈儔僗乯偱偱偒偰偄偰丄壏搙丄幖搙偺曄壔傗僔儑僢僋偵懳偟偰旝柇側曄壔傪偡傞偺偱丄巊梡慜偵側傞傋偔揰専傪峴偆昁梫偑偁傞丅

丂丒婥朅偑堎忬偵挿偔側偭偨応崌偼丄婥朅娗偵僸價偑擖偭偰偄傞壜擻惈偑偁傞偺偱丄婥朅娗傪岎姺偡傞丅

揰専曽朄

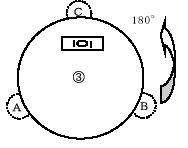

丂嘆 惍弨僱僕俙俛傪寢傇慄偵婥朅娗傪暯峴偵抲偔丅

丂嘇 惍弨僱僕俙俛偱婥朅娗偺婥朅傪拞墰偵摫偔丅

丂嘊 杮懱傪180亱夞揮偟丄婥朅偑拞墰偵偁傞偐傪妋偐傔傞丅乮拞墰偵偁傟偽惓忢偱偁傞丅乯

丂嘋 嘊偱婥朅偑拞墰偵偁傟偽丄杮懱傪90亱夞揮偟偰丄婥朅娗傪嘊偺忬懺偵懳偟90亱偺曽岦偵岦偗丄挷惍僱僕俠偱婥朅傪拞墰偵摫偔丅

丂嘍 偙偺帪墌宍婥朅娗偺婥朅偑拞墰偵偁傞偐偳偆偐傪妋擣偡傞丅

丂倐乯岝妛悅媴偺揰専

丂丒應揰忋偵嶰媟傪愝抲偟丄婍夿傪嵹偣偰惍弨丄媮怱傪峴偆丅

丂丒杮懱傪180亱夞揮偟丄岝妛悅媴傪擿偒丄應揰偑偢傟偰偄側偄偐傪妋擣偡傞丅偢傟偰偄側偄応崌偼丄惓忢偱偁傞丅

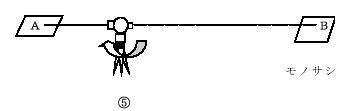

丂們乯悈暯幉(墶幉)偺悈暯搙偺揰専(悈暯幉乻墶幉乼偺墧捈幉偵懳偡傞妏搙偺惛搙)

丂嘆 杮懱傪嶰媟忋偵悩偊崅強偵偁傞俙揰傪帇弨偡傞丅

丂嘇 忋斦丄壓斦屌掕偺傑傑朷墦嬀傪偦偺傑傑壓曽偵岦偗丄抧忋偵俛揰傪婰榐偡傞丅(敀巻傑偨偼僗働乕儖傪梡偄傞)

丂嘊 忋斦僋儔儞僾傪備傞傔丒忋斦傪180亱夞揮偝偣丄朷墦嬀傕斀揮偟偰斀埵偵偟丄嵞傃俙揰傪帇弨偡傞丅

丂嘋 嘇偲摨條偵忋斦丄壓斦屌掕偺傑傑朷墦嬀傪偦偺傑傑壓曽偵岦偗抧忋偵俠揰傪婰榐偡傞

丂嘍 俛揰偲俠揰偑堦抳偡傟偽惓忢偱偁傞丅

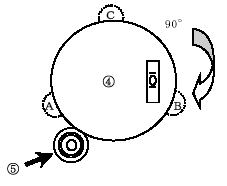

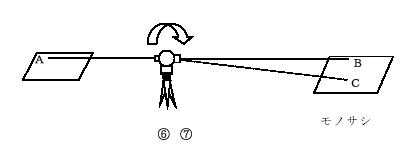

丂倓乯帇弨慄偺悈暯幉(墶幉)偵懳偡傞捈妏偺揰専

丂嘆 杮懱傪嶰媟忋偵悩偊戝懱惍弨偡傞丅

丂嘇 朷墦嬀偺慜曽乮俁侽乣俆侽倣乯偵栚昗揰俙傪愝偗丄朷墦嬀惓偺埵抲偱帇弨偡傞丅

丂嘊 屻曽乮俁侽乣俆侽倣乯偵儌僲僒僔傪愝抲丅

丂嘋 朷墦嬀傪斀揮偟偰乮忋斦丄壓斦屌掕偺傑傑乯斀埵偵偟丄儌僲僒僔傪帇弨偟偰栚惙

俛 傪撉傓丅

丂嘍 朷墦嬀斀埵偺傑傑丄忋斦傪夞揮偟丄嵞傃揰 俙傪帇弨偡傞丅

丂嘐 嵞傃朷墦嬀傪斀揮偟偰乮忋斦丄壓斦屌掕偺傑傑乯惓埵偵偟丄儌僲僒僔傪 帇弨偟偰栚惙

俠 傪撉傓丅

丂嘑 俛揰偲 俠揰偑堦抳偡傟偽惓忢偱偁傞丅

乻嶲峫乼

丂丂丒俆侽倣 偺嫍棧偺 侾噊 偼 係亶丄廫帤慄偺懢偝偼栺俁亶偱偡丅

丂丂丒俰俬俽婯奿偱偼 侾侽亶 埲壓偲婯掕偝傟偰偄傑偡丅乮悈暯幉偲婎弨幉偺捈岎搙)

俁乯僩乕僞儖僗僥乕僔儑儞

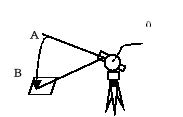

丂應掕偟偨嫍棧偺惛搙乮岆嵎偑婎弨抣埲撪乯偑惓忢偱偁傞偐傪揰専偟傑偡丅

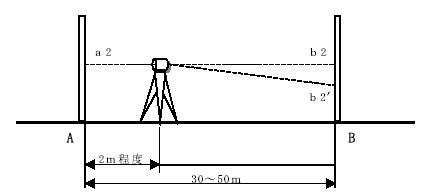

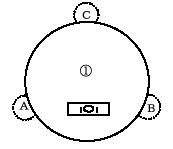

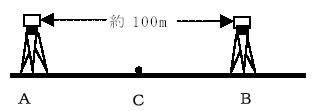

丂嘆 栺侾侽侽倣 偺嫍棧傪偲傟傞暯扲側応強 俙丒俛傪偝偑偟丄傎傏拞墰偵俠揰傪愝抲偡傞丅

丂亂拲堄亃婍夿崅偲帇弨崅偑摨偠崅偝偵側傞傛偆愝抲偡傞丅摿偵暯扲偱側偄応崌偼丄帺摦儗儀儖傪巊梡偟偰摨偠崅偝偵偡傞丅

丂嘇 俙揰偵岝攇嫍棧寁傪悩偊晅偗偰惛枾應掕偱悈暯嫍棧俙俛傪侾侽夞應掕偡傞丅

丂嘊 俠揰偵岝攇嫍棧寁傪悩偊晅偗偰惛枾應掕偱悈暯嫍棧俠俙丒俠俛傪偦傟偧傟侾侽夞應掕偡傞丅

丂嘋 俙俛丒俠俙丒俠俛偺奺侾侽夞應偭偨嫍棧偺暯嬒抣傪媮傔傞丅

丂嘍 應掕嫍棧 俲傪寁嶼偡傞丅

丂丂丂俲亖俙俛亅乮俠俙亄俠俛乯

丂偙傟傪 俀乣俁夞媮傔丄俲偑 侾夞偱傕 亇俆噊埲撪偵偁傟偽挷惍偼晄梫偱偁傞丅

丂慡偰 亇俆噊傪挻偊偨応崌偼丄峑惓偵偩偡丅