丂悈弨應検偼儗儀儖偲僗僞僢僼傪梡偄丄崅掅嵎乮斾崅乯傪應掕偟丄昗崅傪媮傔傞嶌嬈偑庡懱偱偡偑丄搚栘岺帠偺拞偱儗儀儖偺愯傔傞栶妱偼挌挘偺愝抲丄朄尐丒朄怟偺埵抲妋掕側偳丄偄傢備傞悈弨應検偲偼懡彮曄傢傝傑偡偑丄儗儀儖偺庢埖偄梫椞偼慡偔曄傢傝傑偣傫丅

仒梡岅偵偮偄偰

丂丂丂丒俤俴丟(Elevation)丗僄儗儀乕僔儑儞丄昗崅丄崅偝

丂丂丂丒俛俵丟(Bench Mark)丗儀儞僠儅乕僋丄悈弨揰

丂丂丂丒俢丏俴丏丟(Datum Level乯丗婎弨崅

丂丂丂丒俛丏俽丏丟(Back Sight乯丗屻帇

丂丂丂丒俥丏俽丏丟乮Fore Sight乯丗慜帇

丂丂丂丒俿丏俹丏丟(Turning Point乯丗惙傝偐偊揰

丂丂丂丒俬丏俫丏丟(Instrument Height)丗婍夿揰

丂丂丂丒俧丏俫丏丟(Ground Height)丗抧斦崅

仒悈弨應検偺曽朄

侾丏徃崀幃悈弨應検

丂徃崀幃偲屇偽傟傞悈弨應検偼丄婛抦揰偐傜媮揰偵帄傞僐乕僗傪儗儀儖偲僗僞僢僼傪壗搙傕岎屳偵悩偊曄偊偰娤應傪峴偄丄搑拞偺斾崅傪椵寁偟偰媮揰偺昗崅傪媮傔傞曽朄偱偡丅

丂偙偺曽朄偑揔梡偝傟傞偺偼師偺傛偆側応崌偱偡丅

丂丂嘆丂婛抦揰偲媮揰偑墦偔棧傟偰偄傞乮俛俵憲傝摍乯

丂丂嘇丂婛抦揰偲媮揰偺斾崅偑戝偒偄

丂丂嘊丂婛抦揰偲媮揰偑嬤偔偰傕忈奞暔側偳偱帇弨弌棃側偄

俀丏婍崅幃悈弨應検

丂婍崅幃偲屇偽傟傞悈弨應検偼丄侾揰偵悩偊偨儗儀儖傪梡偄偰廃曈偺偄偔偮偐偺揰偵棫偰偨僗僞僢僼傪帇弨偟偰奺揰偺崅偝傪媮傔傞曽朄偱偡丅

丂偙偺曽朄偑揔梡偝傟傞偺偼師偺傛偆側応崌偱偡丅

丂丂嘆丂搚抧偺婲暁傪應掕偟偰抧宍恾傗抧宍抐柺恾傪嶌惉偡傞

丂丂嘇丂挌挘偺崅偝傪媮傔傞偨傔偵應掕偟偨傝丄巤岺婎弨柺傪愝掕偡傞偲偒

仒栰挔偺晅偗曽

丂恖偵傛偭偰晅偗曽偼堘偄傑偡偑丄堦椺傪嫇偘偰傒傑偡丅

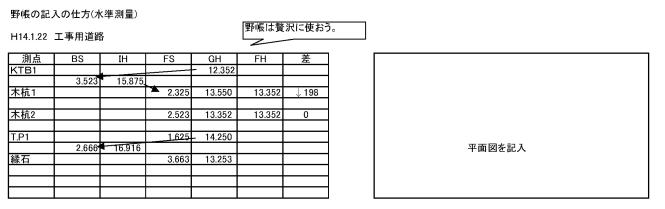

仒忋偺栰挔偱偺晅偗曽偺庤弴

丂侾丏俛俵偺婰擖丅

丂丂丂仸俲俿俛侾=12.352

丂俀丏屻帇揰偺婰擖丅

丂丂丂仸俛俽=3.523

丂俁丏慜帇揰偺婰擖丅

丂丂丂仸栘峐侾=2.325丒栘峐俀=2.523丒俿丏俹=1.625

丂係丏婍夿傪俿丏俹乮傕傝偐偊乯偟丄屻帇揰婰擖丅

丂丂丂仸俛俽=2.666

丂俆丏慜帇揰偺婰擖丅

丂丂丂仸墢愇=3.663

丂俇丏寁嶼偺幚巤丅乮昁偢俀夞偼寁嶼傪峴偆丅乯

丂俈丏寁嶼寢壥傪俧俫偵婰擖丅

丂俉丏俥俫偑偁傞応崌偦偺峐偐傜偳傟偩偗壓偘傞乮傑偨偼忋偘傞乯偐傪寁嶼丅

丂丂丂仸栘峐侾偺応崌仺俧俫亅俥俫亖壓偑傝丂13.550-13.352=0.198(m) 丂仺丂198(mm)壓偘傞偲俥俫丅

丂偒傟偄偵彂偔偙偲傛傝傕挌擩偵彂偔偙偲偵怱偑偗傑偟傚偆丅懠偺恖偵尒傜傟偰抪偢偐偟偔側偄傛偆偵丅壗偐偲尒捈偡婡夛偑偁傞偼偢偱偡丅傕偟枩堦栤戣偵側偭偨応崌僷僢偲尒偣傜傟傞偔傜偄偵偟偰偍偗偽偄偄偲巚偄傑偡丅

仒應検偺億僀儞僩

丂悈弨應検偼儗儀儖儅儞偲僗僞僢僼儅儞偺屇媧偑壗傛傝戝帠偱偡丅傕偟屇媧偑崌傢側偄偲偍屳偄僀儔偮偄偰嵟埆偺応崌嵞應偲偄偆偙偲偵側傝偐偹傑偣傫丅應検偺僥僋僯僢僋偵傕榑弎偟偨傛偆偵僗僞僢僼儅儞偼僗僞僢僼偼恀偭捈偖備偭偔傝偲怳傞傛偆偵偟傑偟傚偆丅

丂偁偲拲堄揰偲偟偰偼丄

丂丂丒僗僞僢僼偺掙傪妋擣偟偰揇傗傾僗僐儞偑晅偄偰偄側偄偐妋擣丅

丂丂丒僗僞僢僼傪怢偽偟偨帪偒偪傫偲怢傃偒偭偰偄傞偐妋擣乮僇僠儞偲壒偑偡傞丅乯

丂丂丒掙偑捵傟偰偄傞條側傕偺丄栚惙偑偐偡傟偰偄傞傛偆側傕偺偼巊梡偟側偄丅

丂丂丒壞偺擔偺梲墛偺弌偰偄傞傛偆側擔偵偼悈弨應検偼側傞傋偔偟側偄丅傕偟傗傞偺偱偁傟偽憗挬摍帪娫懷

丂丂傪偐偊傞丅

丂丂丒梲墛摍傪峫椂偟偰俀侽們倣埲忋傪撉傓傛偆偵偡傞丅

丂丂丒慜丒屻帇偺嫍棧傪側傞傋偔摨嫍棧偲偡傞丅

丂側偳丏丏丏丅