トランシットは角の測定(水平角・高度角)に用いられます。水平角の測定によって位置・面積を、高度角の測定によって水平距離、標高を求めることが出来ます。

§マイクロメータ式のトランシット

最近は光波測距儀の使用が主ですが、基本はトランシットです。

§各測量の種類

1.トラバース測量(多角測量)

トラバース測量は、測線の距離と測線間の角度により測点の平面上の位置を決定する方法で、市街地のように見通しの困難な区域の測量や道路・鉄道などの細長い区域の測量に適しています。

・開放トラバース

トラバースの始点と終点が一致せず、また終点の座標が不明なので観測の精度確認が行えないことから、基本的には用いられません。

・結合トラバース

開放トラバースの中で始点と終点の座標が分っているもの。誤差が確実に確認できます。

・閉合トラバース

始点と終点が同じで形として多角形となるもの。

・放射トラバース

トラバースの測線上でトラバース点以外の観測を行うもの。

2.三角測量

三角測量は距離測定が困難な大規模な測量に用いられる方法で、1つまたは数辺の辺長と三角形の各頂点において全ての内角を観測することにより各点の位置関係を定めるもので辺長を求めていくことを目的としています。

主にトラバース測量、地形測量などの骨組となる基準点の位置を定めるために用います。ただ現在では光波測距儀の登場で各辺長が容易に高精度で測定できることになったことから各辺を直接測定し位置を定める三辺測量が行われています。

§方位角と方向角

基準方向を真北として測定したときの右回りの角を方位角、水平直角座標においてA点を通りX軸に平行な直線の+X(座標北)から右回りに測定した角を方向角と言います。

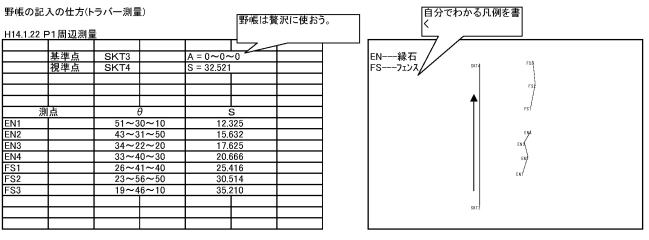

§野帳の付け方(下の例はオフセットを取ったときの野帳)

1.基準点と視準点を記入。

2.基準点から視準点の角度と水平距離を記入

:角度→0セットしたのか/方向角でセットしたのか確認

:距離→事務所に戻ってから基→視の逆計算を行い距離が合っているか確認

3.測量しようとする箇所の絵を分かりやすく野帳の右側に記入。

4.各々の測点の距離と角度を記入。

§測量のポイント

トランシットによる測量の際生じる誤差には、大きく次の3つがあります。

・トランシット自体に原因がある場合→器械構造の誤差

器械誤差は器械が調整不十分であったり、構造上の不具合によって生じます。誤差の中には望遠鏡の正反の平均を取ることによって消去されるものがあります。

・観測者自身に原因がある場合→測角方法、技術などの誤差

この誤差は器械をきちんと水平に据付けていない、0セットが不十分であるなどの原因が元で発生します。据付け時には慌てず正確に行いましょう。

・外界条件に原因のある場合→気象条件、三脚付近の地盤の安定などの誤差

水準測量と同様に陽炎が発生している状況では正確な結果は得られません。早朝や夕方など時間帯をずらして測量を行いましょう。また地盤が緩い場合観測者が動いたりすると水平が狂う場合があります。

トランシットの器械誤差についてまとめてみました。

| 名 称 | 原 因 | 消去法 |

| 視準軸誤差 | トランシットの視準軸と望遠鏡の視準線が 一致していないために生じる誤差 |

望遠鏡正反の観測値の平均 を取ることにより消去 |

| 水平軸誤差 | トランシットの水平軸と鉛直軸が直交して いないために生じる誤差 |

望遠鏡正反の観測値の平均 を取ることにより消去 |

| 鉛直軸誤差 | トランシットの鉛直軸と鉛直線の方向が一 致していないために生じる誤差 |

なし |

| 偏心誤差 | 目盛板の中心と鉛直軸がずれているため に生じる誤差 |

望遠鏡正反の観測値の平均 を取ることにより消去 |

| 外心誤差 | 視準軸(望遠鏡)が回転軸の中心からずれ ているために生じる誤差 |

望遠鏡正反の観測値の平均 を取ることにより消去 |

| 目盛誤差 | 目盛板の目盛間隔が均等でない場合に生 じる誤差 |

目盛板に対して均等な間隔ご との目盛を用いて観測すること により誤差は小さくなるが消去 は出来ない |

急勾配の斜面にトランシットを据え付ける際のポイント。

山間部でトランシットを設置する場合に、三脚を均一に伸ばしてからではなかなか水平には据え付けられません。このような場合には、2本の脚をほぼ均等に伸ばし斜面の下側に広げて踏み込み、残りの1本を短めにして頭が水平になるよう調整すると比較的簡単に設置できます。