支保工の設計

1.支保工の種類と支保工材

支保工を使用材料から分類すると木製と鋼製に分けられるが、今日、支保工を全部木材で組むことはまれで、全部鋼製部材を用いるか、一部に木材を併用するのが普通である。

支保工は、部材構成からみると一般にはりと支柱を組合わせた構造になっており、はっきり区別することは難しいが、主要部材が支柱かはりかで支柱式支保工とはり式支保工に分類する見方がある。

多数の支柱部材を林立させる支柱式支保工は、地盤の比較的良好なところでは経済的な支保工としてよく用いられる。

長スパンのはり部材を使用するはり式支保工は、支保工が高い場合、地盤が軟弱で杭基礎などの基礎工を必要とする場合、流水のある場合、道路・鉄道などのために空間を必要とする場合に適用される。

はり式支保工の一種として、はりの支間を大きくするためにはりをアーチ部材としたアーチ式支保工もある。

最近、延長の長い構造物に対して省力化、急速化を図るために支保工をコンクリート打設区分ごとに組立て解体をしないで、各区間ごとに同じ支保工を機械的に移動してゆく移動式支保工もよく用いられる。

支保工の形式の選定にあたっては、各々の支保工形式の特徴を十分に理解して、立地条件と基礎地盤の性状などに応じて、安全性と経済性を判断しなければならない。

そのためには、支保工の計画時点で次のようなことを検討しなければならない。

①基礎地盤の支持力を十分に調査する。

②本構造物を支保工に利用できるかどうか検討する(例えばフーチングを基礎として利用するとか、本構造物にH鋼やボルトを埋込んでブラケットを取付ける場合など)

③支保工を構築する空間に制限があるかどうか検討する(道路、河川の場合など)。

また、制限がある場合には、往々にして施工期間の制約があるので注意を要する。

④河川などでは、異常出水などの季節的な関係を調査する。

⑤経済性、特に一つの現場内での転用と、ほかの現場への流用に併せて留意する。

支保工部材の選定にあたっては、強度および耐久性、経済性、転用性、汎用性、組立て解体の容易さ、変形の少なさのどの観点から検討するとよい。

2.支柱材

支柱材としては、木製の角材、形鋼(H鋼、鋼管、単管支柱)などの素材のほか、支保工専用の仮設材として作られたものが一般に用いられている。

その例として、鋼管支柱(パイプサポート)、鋼管枠(枠組支柱)、組立鋼柱があ

る。

(a)形鋼

形鋼は大型の支保工の支柱、あるいは基礎杭としてよく用いられる。形鋼の種類としては、主にH鋼が用いられ、場合によっては鋼管も使用することがある。また、支柱の水平つなぎ材、斜材として溝形鋼、山形鋼などが用いられる。

また、H鋼の場合にはリース材を利用することが多い。

形鋼を支柱材として用いる場合、素材のままで使う場合もあるが、一般には、上下端に皿板を取付け、水平つなぎ材、および斜材を取付けるためのボルト穴加工と添接板の取付け、さらに応力集中部の補剛板取付けなどの加工を必要とする。

(b)単管支柱

単管支柱は、ばらの鋼管(外径48.6mm、厚さ2.5mm)の上下にベース金具を取付け支柱とするものである。

どちらかというと単管支柱は足場用資材であり、軽荷重のコンクリートスラブ、および建築工事の支保工などに用いられている。

しかし、外国では単管を多数組合わせて大型の支保工としても使用する例がある。

支保工材としては、支柱として用いるばかりでなく水平つなぎ材、斜材のどにも用いる。

これらの組立てのために専用の緊結金具(クランプ)、継手金具およびベース金具が市販されている。単管支柱の材料、部材構成法、強度計算などはJIS(鋼管足場)に詳細が示されているので参照するとよい。

単管支柱は、単独では安定性に欠ける面があり、強度は座屈長に関係するので、使用にあたっては、横つなぎ、根がらみ、斜材などの十分な配置と確実な施工が必要となる。なお、水平つなぎの配置と上端の処置については労安規則(242条)に規定がある。

(c)パイプサポート

パイプサポートはJISで規格化されている鋼管支柱材で一般にスラブやスラブ片持部の支柱として用いられている。

構造は、図に示すように内管(φ48.6mm)と外管(φ60.5mm)からなり、外管の中に挿入されている内管を出し入れすることで長さを調節することができる。

長さ調節および固定はネジとピンによっている。

長さをより長くしたい場合には内管と同径の補助サポートを継ぎ足して用いる。

パイプサポートの強度は、両端の支持条件(端面と接触する部材の接触面の硬さ、平坦の程度、なじみの程度)と座屈長によって著しく異なることに注意しなければならない。

(d)鋼管枠

鋼管枠(枠組み支柱)は、鋼管(φ42.7mm、肉厚2.5mm)を溶接加工で鳥居形の枠にしたもの(建枠)を単位の支柱とし、この枠2個を水平方向の枠(布枠)と交差筋かいで組み立てて支柱とするものである。支保工として用いる場合には、これを上下に重ねたり、多数並べて相互にパイプで継いで支保工とする。

枠の幅は1.2mで高さは1.7m程度、筋かい方向の間隔は1.8mが標準である。

建枠1個当りの許容支持力は標準型で約50Nで、脚柱に直接載荷されるように配置しなければならない。

鉛直方向に枠を積重ねて使用する場合、水平変位を拘束する処置を講ずれば、5層程度積重ねても強度低下はない。

鋼管枠の使用にあたっては、次の点に注意しなければならない。

①脚柱の上下端にはベース、受け台またはジャッキベースを取付け、はり材などに釘付けする。鋼板やコンクリートの上に置く場合には、根がらみを設けて滑動防止を図る。

②交差筋かいは、各スパンごとに両面に付ける。

③布枠は、支保工の全体剛性を高めるので十分に配置する。

④全体座屈を防止するため、最上層および5層以下に1箇所枠面の方向に単管等で水平つなぎ、筋かいを設ける。

交差筋かいの方向にも水平つなぎを取付ける。なお、交差筋かい、水平つなぎ材等の配置については労安規則(242条)に規定がある。

3.はり材

はり材としては、形鋼のほか、支保工専用の仮設材と製作されている組立てばりがある。

(a)形鋼

支保工のはり材として、I形鋼、H鋼などの素材が用いられることも多い。形鋼は長さに限度(12m程度)があるので、支間が大きな場合には次に示す組立てばりを用いたほうが良い。

形鋼を並べてはり材とする場合には、転倒しないように相互につなぎ材で連結するかブレーシングを設ける必要がある。

(b)組立てばり

組立てばりは、鋼製のトラスまたは穴あきビームから構成され、長さ調節ができるプレハブ部材を現場で適当な大きさに組立てて使用するはり材である。構成部材の材料は、普通鋼材、高張力鋼、鋳鋼、丸鋼など種々の材質および断面形状のものが用いられる。

はり材としては、比較的大きなスパンにも適しており、軽量で取扱いやすく、組立て解体が容易である。

反面、欠点としてあらかじめ定められた断面のものを組合わせて使用するので、部材としての許容曲げモーメントおよびせん断力は決まっているので、スパンが大きくなると1本当りの分担できる荷重は少なくなることである。

市販されている組立てばりには、組立て方法あるいは長さ調節の方法の違いから、スライド形と結合形の2種類がある。

スライド形は、はりがテレスコープ式の構造となっており、内側に収納されたはりをスライドさせ、適当な位置で固定することで長さ調節をしている。

また、結合形は一定長さのトラスをボルトおよびターンバックルで支間に応じて適当な数のトラスを組立てる方式である。

このほか、長いスパンのはり材として、はり背の高い大型トラスが用いられるこのがある。これも、前述の結合形組立てばりの一種で、トラスの1パネルまたは2パネルが単位の部材となり、これをいくつかボルトで連結することで長さ調節をする。

組立てばりの使用には、次の点に注意しなければならない。

①はり支承部は爪金具を大引き上に完全に乗せるようにする。

②スライド形の場合には内ばりの締付けあるいは固定を確実にする。

また、結合形のものでは、定められたピンを使用しなければならない。

③結合形のものは、トラスが平面を保持するよう組立てなければならない。

④結合形のものは、はりとして横方向の剛性が不足するので、はり相互に横つなぎを十分に設ける。

⑤設計では、許容曲げモーメントばかりでなく、許容せん断力も検討しなければならない。

4.設計計算

次の設計条件による床板型枠・支保工の計算を行います。

高さ・・・・3.6m

床板厚さ・・・・15cm

根太間隔・・・・40cm

大引間隔・・・・100cm

パイプサポート間隔・・・・85cm

通常のポンプ施工とする。

使用材料

・せき板・・・合板厚さ12mm

・根太・・・・単管φ48.6*2.4

・大引・・・・端太角90*90(米つが)

・支保工・・長尺パイプサポート

・荷重計算

型枠設計用の鉛直荷重は、鉄筋コンクリート重量、型枠重量、作業荷重と衝撃荷重から求められるが、次式によって算定する。

W=γ * t + 0.400kN/m2 + 1.500kN/m2

↑ ↑ ↑

鉄筋コンクリート重量 型枠重量 作業荷重+衝撃荷重

( 固定荷重 ) ( 積載荷重 )

γ:鉄筋コンクリート単位重量(kN/m3)

t:床板厚さ(m)

使用コンクリートを普通コンクリート(γ=24kN/m3)とすると、床板厚さは15cmであるから設計荷重Wは、

W=24 * 0.15 + 0.400 + 1.500

=5.500kN/m2 となる。

・せき板の検討

せき板には、合板(厚さ 12mm、900*1800mm)を使用する。

断面二次モーメント I = 1440 mm4 (単位幅1cm当り)

断面係数 Z = 240 mm3 (単位幅1cm当り)

許容曲げ応力度 fb = 14 N/mm2

ヤング率 E = 5.6 * 10^3 N/mm2

<厚さ12mmの場合>

荷重計算

せき板に作用する単位幅(1cm)当たりの荷重wは、

型枠設計用荷重がW=5.5kN/m2であるから、

w = 5.5 kN/m2 * 1cm

= 0.00055 kN/cm2 * 1cm

= 0.00055 kN/cm

= 0.055 N/mm

曲げに対する検討

等分布荷重が作用する単純梁の最大曲げモーメントを求める公式は、

Mmax = w * L^2 / 8 であるから、

Mmax = w * L^2 / 8 ≦ fb * Z

として、根太の限界間隔Lを求める。

L = √( 8 * fb * Z / w )

= √( 8 * 14 * 240 / 0.055 )

= 700mm ≧ 400mm OK

根太間隔の仮定値は、400mmであるから曲げに対しては、十分安全である。

たわみに対する検討

δmax = 5 * w * L^4 / ( 384 * E * I ) ≦ 3mm

L = { 384 * E * I * 3 / ( 5 * w ) }^( 1/4 )

= { 384 * 5.6*10^3 * 1440 * 3 / ( 5 * 0.055 ) }^( 1/4 )

= 430mm ≧ 400mm OK

根太間隔の仮定値は400mmであるからせき板の許容たわみ量を3mmとした場合には、根太間隔400mmでOKということが確かめられた。

・根太の検討

根太材には、単管φ48.6*2.4を使用する。

断面二次モーメント I = 93200 mm4

断面係数 Z = 3830 mm3

許容曲げ応力度 fb = 240 N/mm2

ヤング率 E = 2.1*10^5 N/mm2

荷重計算

根太材を検討するということは、大引間隔を決めることである。ただし、根太の先端が大引から突出する部分は等分布荷重の作用する片持ち梁として検討する。

根太材をスパンL=100cm(大引間隔)の単純梁として検討すると根太材1本にかかる荷重wは、

w = 0.0055 * 400

= 2.2 N/mm となる。

曲げに対する検討

Mmax = w * L^2 / 8

= 2.2 * 1000^2 / 8

= 275000 N・mm

σb= Mmax / Z

= 275000 / 3830

= 71.8 N/mm2 ≦ 240 N/mm2 OK

たわみに対する検討

δmax = 5 * w * L^4 / ( 384 * E * I )

= 5 * 2.2 * 1000^4 / ( 384 * 2.1 * 10^5 * 93200 )

= 1.5 mm ≦ 3.0 mm OK

大引間隔を100cmとすれば、根太材は曲げおよびたわみに対して十分であるということが確かめられた。

・大引の検討

大引材には、米つが材(断面90*90)を使用する。

断面積 A = 8100 mm2

断面二次モーメント I = 5468000 mm4

断面係数 Z = 121500 mm3

許容曲げ応力度 fb = 10.5 N/mm2

許容せん断応力度 fs = 0.75 N/mm2

ヤング率 E = 7*10^3 N/mm2

鉛直荷重は、根太材を通して大引材に伝達されるので、大引材は根太材との交点で集中荷重を受ける梁として検討するのが実情に近いと思われるが、等分布荷重が作用する単純梁として検討する。スパンLはパイプサポート間隔で85cmとする。

荷重計算

大引材に作用する荷重wは、

w = 0.0055 * 1000

= 5.5 N/mm である。

曲げに対する検討

Mmax = w * L^2 / 8

= 5.5 * 850^2 / 8

= 496719 N・mm

σb= Mmax / Z

= 4.09 N/mm2 ≦ 10.5 N/mm2 OK

せん断に対する検討

Qmax = w * L / 2

= 5.5 * 850 / 2

= 2338 N

τ=κ* Qmax / A

= 1.5*2338 / 8100

= 0.433 N/mm2

κ:形状係数 (矩形断面の場合=1.5)

たわみに対する検討

δmax = 5 * w * L^4 / ( 384 * E * I )

= 5 * 5.5 * 850^4 / ( 384 * 7 * 10^3 * 5468000 )

= 0.98 mm ≦ 3 mm OK

・パイプサポートの検討

パイプサポートは、h=3.3mとして使用する。高さが3.5m以下であるが、水平つなぎを設けるものとして検討する。

(パイプサポートの長さが3mを超える場合は、水平つなぎを設けたほうがよい)

許容圧縮耐力 Fc = 20000 N/本

パイプサポートには、鉛直荷重により圧縮力が作用するが、この圧縮力がパイプサポートの許容圧縮耐力Fc以下であるかどうかを検討する。

パイプサポート1本に作用する圧縮力Nはパイプサポート1本が負担する面積Aに鉛直荷重を乗じて求める。

A = 1000 * 850

= 850000 mm2

N = 0.0055 * 850000

= 4675 N/本 ≦ 20000 N/本 OK

水平力の検討

水平力は筋かいで負担するものとして検討を行なう。筋かいには単管を使用する。

自在クランプの許容荷重 Fd = 3500 N

単管(φ48.6*2.4)の許容引張応力度 ft = 240 N/mm2

単管(φ48.6*2.4)の断面積 A = 348 mm2

筋かいを設置する角度によって筋かいの軸方向に働く荷重は変化するが、この荷重が自在クランプ、単管の許容荷重以下になるよう本数nを決定する。

荷重計算

筋かいに働く荷重

r = √( X^2 + Y^2 )

= √(1.5^2 + 3.0^2)

= 3.4 m

対象とする床面積は、5m * 6mとして考える。水平荷重は鉛直荷重の5%なので

P = 0.0055 * 6000 * 5000 * 0.05

= 8250 N

筋かいの軸方向に働く荷重Tを求める。

sec = r / x

= 3400 / 1500

= 2.27

T = P * sec θ

= 8250 * 2.27

= 18728 N

クランプの検討

通常、筋かいの本数は自在クランプの許容荷重Fdにより決まる場合が多いので、自在クランプの許容荷重から筋かいの必要数を求める。

n = T / Fd

= 18728 / 3500

= 5.4 本 → 6 本

上図のように一構面に2本の筋かいを設ければ、筋かいを設ける構面は床1方向当たり3面となる。

筋かいの検討

X1 : 1.5m = 1.7 : 3.0 より

X1 = 1.5 * 1.7 / 3.0

= 0.85m

∴ r1 = √( X1^2 + Y1^2 )

= 1.9m

筋かい1本当たりに作用する荷重(引張力または圧縮力)は、

Tt = Tc = T / n = 18728 / 6 = 3121 N となる。

まず、引張力に対する検討を行う。単管の許容引張荷重Ftは、

Ft = ft * A

= 240 * 348

= 83520 N ≧ 3121 N OK

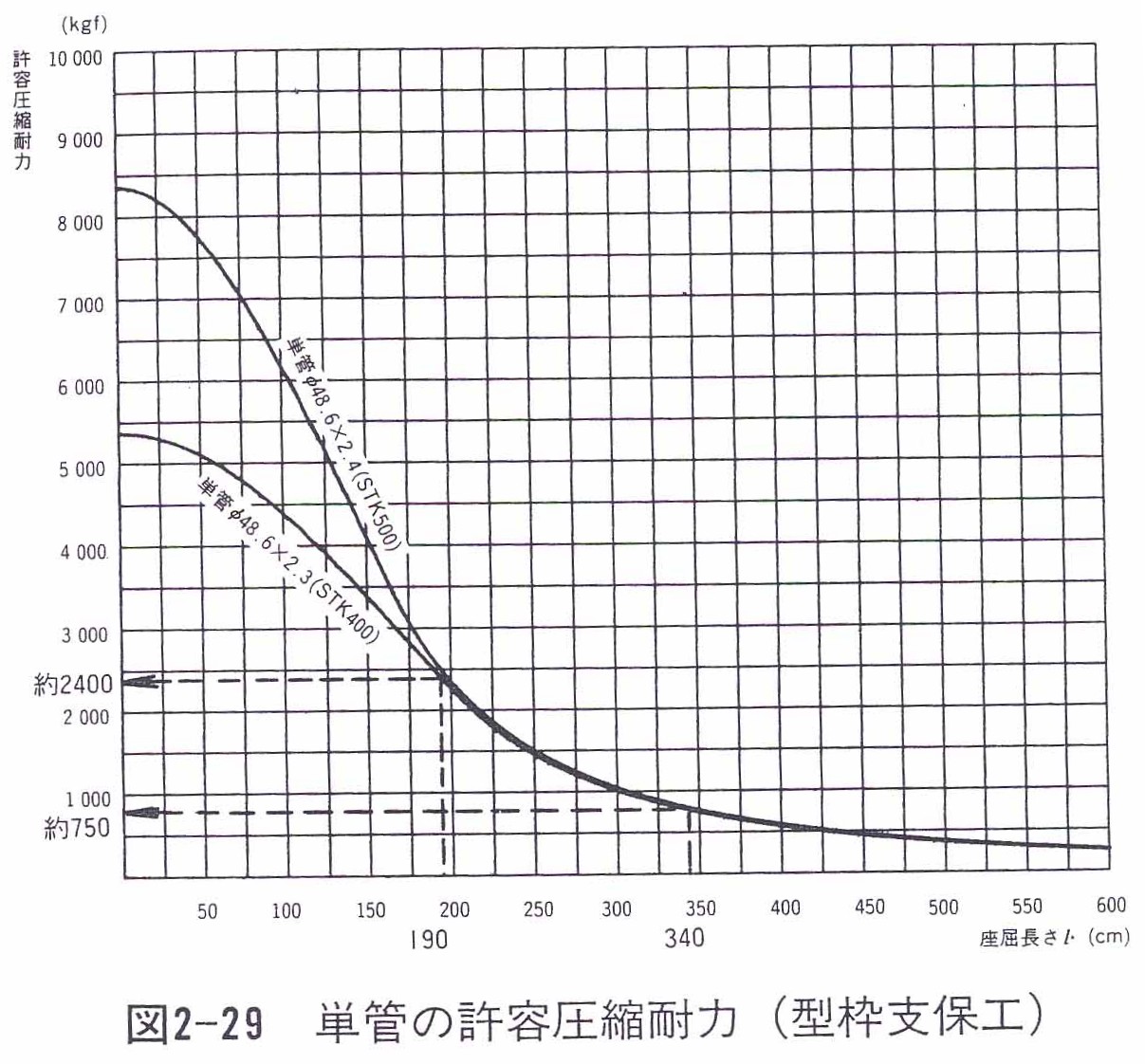

次に圧縮力に対する検討を行なう。単管の許容圧縮耐力Fcは、座屈を考慮した図2-29より求める。

座屈長さLkは、クランプで緊結されている間隔のうち、最も長い長さとするが、ここでは筋かいが頭つなぎ、水平つなぎ、根がらみの3ヶ所で緊結されているものとし、座屈長さLkを水平つなぎと根がらみ間とすると、

Lk = r1 = 1.9m

となり、図2-29より許容圧縮耐力Fcは、約2400kgf = 24000Nとなる。したがって、

Fc = 24000N ≧ 3121N OK

となる。なお、中間を緊結しなかった場合には、座屈長さLkは3400mmとなり、許容圧縮耐力Fcは、

Fc ≒ 7500N ≧ 3121N OK となる。